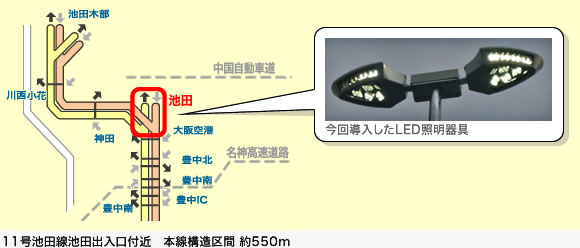

平成22(2010)年10月1日、阪神高速は全国で初めて、どんな高速道路の本線にも適用できる基準を満たすLEDを用いた道路照明を開発、11号池田線において導入した。

通常、道路の照明は「道路照明施設設置基準」を満足するように設置される。LED(発光ダイオード)を用いた照明は電球を必要とせず寿命も長いことから、早い段階から導入を検討されてきた。しかしパワー不足という弱みがあり、道路情報板やカーブの点滅灯、トンネル内の避難誘導灯などでは使用できるものの、本線の照明に求められるような高いレベルに対応できるようなLED照明は、いまだ開発されていなかったのである。

しかし、道路照明の長寿命化やCO2削減、長い目で見たコストダウンなどを視野に入れた時、高速道路の本線に適用できるLED照明の開発は避けては通れない課題である。そこで阪神高速では平成21(2009)年に共同研究の相手を公募、選ばれた(株)因幡電機製作所とともに、高性能なLED道路照明の開発に取り組むことになった。それが見事に成果を上げ、今回の全国初の高速道路本線でのお目見えとなったのである。

今回のプロジェクトに関わった保全交通部施設管理課の庄直之、建設事業部建設施設課の田中憲一、樽岡達矢に話を聞いた。

従来のLED照明は道路照明としては光束値が不足しているため本線用として使えなかったんですね。じつは今回に先駆けて2005年にも一度検討したことがありました。しかし照明灯と照明灯の設置間隔を1.2mピッチにして(通常は40mピッチ)、しかも照明灯自体を路面から5mと通常の10mより低くしないと基準に合う路面輝度と均斉度が得られない。それではコストが膨大になってしまうため、その時は諦めました。

しかし道路の省エネ性能を向上させ、CO2の削減に努めていくことは時代の要請でもあります。

「5年前に比べLEDの研究も進んできたこともあり、今回再び挑戦することになったわけです。」

腰を据えて取り組むために、今回は共同研究という形をとり相手方を公募しました。手を挙げた数社の中で「うちは必ずやり遂げます」とおっしゃったのが因幡電機さんでした。研究のキーワードは"パワーと均一性"。時速60kmで走行しているドライバーにとって十分な明るさがあり、一部が暗く一部が明るいといったムラがないこと、というのが目標でした。もちろん照明灯は従来通り40mピッチでの話です。

これは口で言うほど簡単なことではありません。その証拠に他社さんは「自信がありません」とおっしゃった程ですから。因幡電機さんの頑張りや有識者の皆さんのご協力もいただいて、今回の成功に結び付けることができました。もちろん阪神高速内部で、組織を越えた協力体制があったことは言うまでもありません。

もともと更新計画があったことや40mピッチの基礎があったことなど、いくつか理由はあるのですが、片側2車線、上下線一体構造という典型的な都市型の高速道路であることも理由の一つですね。

つまり周りがネオンや照明などで明るいんです。周囲が明るければ、それだけ連続照明が必要になりますからね。

そうなんですよ。よく意外だと言われるのですが。周囲にネオンサインや広告塔などの明るい光があると、暗いところにある落下物や障害物が見えなくなってしまうんです。

そうなると危険なので、夜でも明るい都市部ほど、周囲の灯りに打ち勝つだけの明るくてムラのない照明が必要なんです。

トンネル入口の照明もそうですよ。明るさが4段階に分かれているのですが、快晴の昼間ほど明るい照明にしています。暗いから照明をつけるのではなく、屋外との差をできるだけ少なくしているわけですね。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事