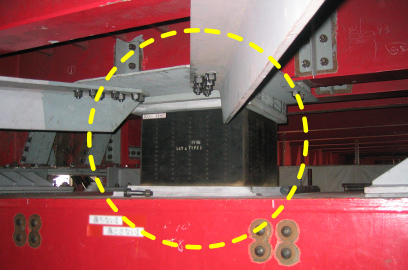

検討の末、ついに「床組免震」は採用されることになった。具体的な施工方法として、道路面を支えている金属支承のすべてをすべり免震支承に取り換え、それだけでは復元力が期待できないため、積層ゴム支承を併設することが決定した。

そういうことです。すべり支承のほうは樹脂製すべり材とフッ素加工をしたステンレス板によるもので、積層ゴム支承は薄い鉄板を何層も入れ込んだものです。

樹脂製のすべり支承についてはメーカーさんと一緒に新たに開発しました。ご存知のように摩擦することで、熱が生まれます。摩擦があまりにも強いと、熱で部材が溶けることもある。そういうことがないよう、熱をあまりもたず、ほどよくすべらせてくれる素材を、ということで何度も試作、実験を繰り返し、ようやくこれはというものに辿り着きました。これにより地震のエネルギーを消耗します。ゴムの固さと摩擦係数の関係については、膨大な解析を行い、最適な組み合わせを決定しました。

すべり免震支承

積層ゴム支承

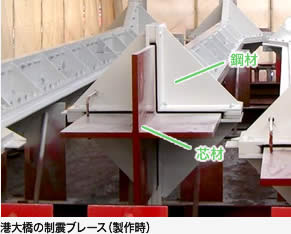

「床組免震」と並ぶ、もう1つの重大要素が「制震ブレース」だった。既設の長大橋に採用されるのは、世界でも前例がなかった。

「制震ブレース」とは、圧縮に弱い鉄が座屈(両端から強い圧縮力を受けて、ひしゃげるように壊れること)するのを防ぐため、「芯材」と、芯材が座屈するのを拘束する「鋼材」の2重構造になっている。また、地震の際には芯材が座屈しないで伸び縮みすることにより、地震エネルギーを吸収する。地震エネルギーは制震ブレースによって消費されるため、他の構造材に及ぶ影響を低減することができるという仕組みだ。

斬新な設計なのですが、その時点で解析的な検討しか実施しておらず、理解を得るのに苦労しました。大きなプロジェクトだけに、時間をかけてわかっていただくしかないということで、学識者や技術者が意見を交換する技術審議会の場で話をする、学識者の方に個別に話を聞く、専門委員会をつくるなどして、理解を得るようにしました。

床組免震の免震というのは、絶縁することで地震などのエネルギーを受けないようにすること、と先ほど言いましたが、制震ブレースの場合は制震ですから、地震力を受けても致命的な破壊が起こらないようにする、すなわち地震力の伝わり方をコントロールすると考えていただくとよいと思います。

制震ブレースは、もともと高層ビルの制震技術として発達しました。なので、それが長大橋に応用できるかどうかが、議論のポイントとなりました。具体的には、ビルでは事例のない長くて細いブレースの設計、製作方法、そして防食方法が最大の課題となりました。

いよいよGoサインが出てからも、施工が大変でね。既設ブレースを取り除いて制震ブレースに取り替えるわけなんですが、取り除いた時に一時的に安全性が確保できなくなるとまずいでしょう?そこで既設ブレースを半割にして、新ブレースを1本架設し、その後残りブレースを撤去して、2本目の新ブレースを設置する工法を採用しました。

場所が海の上だけにクレーン車を用いることができません。そこで点検用の台車を通すためのレールを利用して、小型の巻上装置であるホイストクレーンを取り付けて資材を運搬するなど、現場でも初めてのことが多々行われました。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事