交通管制システムの3つの柱は「情報収集」「情報処理」「情報提供」である。

それ以外には、事故や故障車などの交通障害に対応し、速やかに正常な交通の流れを回復させる交通管理の支援、状況に応じて入口制限や閉鎖を行う流入制御(交通調整)などの業務がある。

「情報収集」に関しては、道路上に様々な情報収集装置が設置されているのを見たことがある人は多いだろう。

車両検知器、テレビカメラ、車両番号読取装置(AVI)、突発事象検出カメラ、非常電話、気象観測システムなどがそうである。

車両検知器

テレビカメラ

車両番号読取装置(AVI)

突発事象検出カメラ

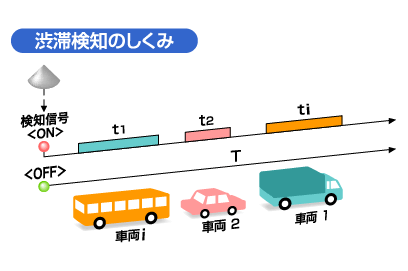

中でも渋滞検知と所要時間算出の仕組みは阪神高速独自のもので、高い評価を受けている。

ええ、そうです。

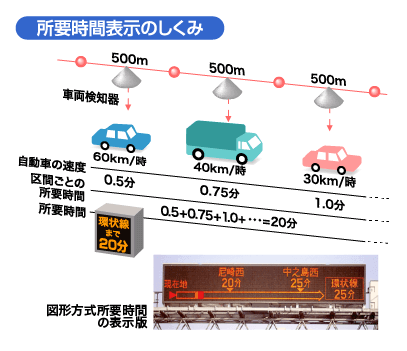

本線上に500m間隔で設置した検知器から超音波を発生させ、道路面側からの反射波を利用して交通量と時間占有率を計測しています。

このデータを用いて渋滞の長さや所要時間を算定できます。

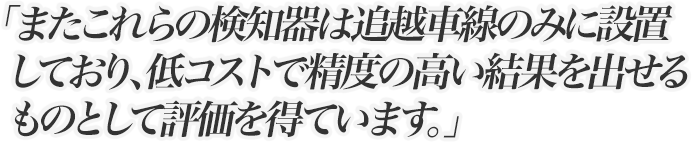

通常、こうした検知器を用いて各区間の所要時間を算出する場合車両速度の計測が必要で計測地点毎に2個の検知器を設置する必要があります。しかし阪神高速では車両速度を直接計測するかわりに平均車長と時間占有率から算出しているため、1箇所に1個のみの設置での計測を可能にしました。

算定した所要時間を検証したのですが、概ね満足できる結果が出ています。

この所要時間の算出と情報提供も、平成2(1990)年に日本で初めて阪神高速が行ったものです。今では当たり前になっていますが、当時としては画期的なシステムでした。目的地まで行くのに、どれくらい時間がかかるのかを前もって知ることができれば、ドライバーのイライラも相当解消されますからね。

余談ですが大阪駅の信号の待ち時間表示、あれって他府県の人は驚くんですってね。関西人は全国的に見ても"イラチ"みたいで。

その甲斐あって(?)こうした分野の研究への取り組みが早いんじゃないでしょうか(笑)。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事