制震や免震の考え方を取り入れた地震対策工事を最初に受けることになったのは、1974年に竣工した港大橋だった。

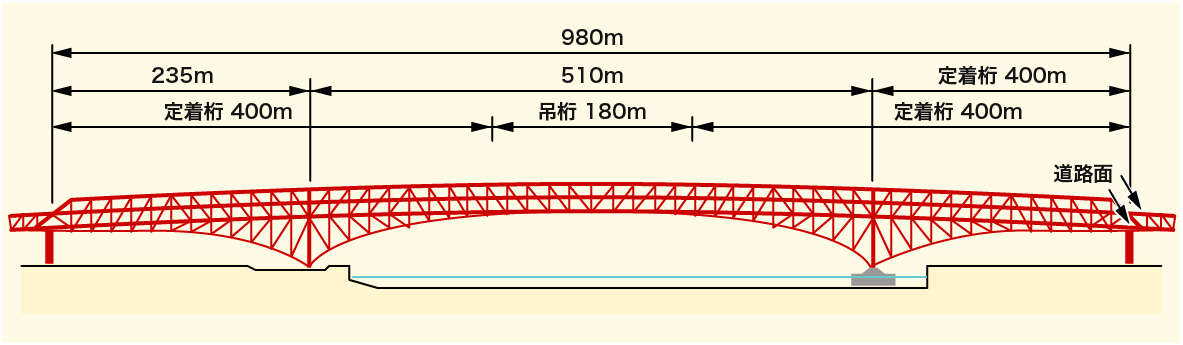

トラス橋としては日本最長で、世界でも第3位の長さを誇る。当時の最新技術が駆使されており、その年の土木学会田中賞を受賞した栄誉ある橋だが、もし設計当時に想定した地震よりも巨大な地震があれば、トラス構造部材に重大な損傷が起きる可能性が高く、地震対策を行うことが決定した。

そうですね。ご覧になられたことがあるかと思いますが、非常に重厚で存在感のある大阪を代表する橋ですよね。その外観は損ないたくない。しかも、あの橋は総重量が約4万5千tと非常に重いんです。従来のような補強鉄板を巻きつけるなどの方法では、ますます重量が重くなってしまい、基礎に与える負担が心配です。おまけに費用も膨大になりますし、時間もかかります。そこで、橋のフォルムはそのままに、地震力を、うまく逃がすにはどうすればいいかに絞って、設計を進めました。

熟慮の末、金治らが出した案は大胆極まりないものだった。

1つは道路部分を橋桁と切り離す「床組免震」、もう1つは圧縮に弱いという鉄の弱点を補う「制震ブレース」の開発と設置。どちらも検討当時、世界に前例はなく、阪神高速が初めて試みることになる。"先進"をモットーとし、「日本初」、「世界初」には慣れているはずの阪神高速においても、さすがにこれらの案を積極的に支持する声は少なかった。

港大橋はダブルデッキ構造と言って、2層の道路面があります。

この道路面は当然橋の本体部分(主構)と一体になっており、橋の総重量の40%を占めています。

港大橋側 面図

地震が来れば、橋は自分自身の重量とともに道路の重量も支えなくてはなりません。

ところが、この道路面を切り離し、スライドするようにしてやれば、橋は自分の重量を支えるだけで済みます。それが「床組免震」です。

このような考え方そのものは古くからありまして、たとえば鎌倉の大仏。大仏様が座っておられる台座は、大仏様本体とくっついていないんですよ。しかも表面は鏡のようにつるつるしています。もし地震が来たらどうなるか。大仏は台座の上をスライドするだけで、壊れません。これがもし、台座とくっついていたとすると、地震の力が大仏に伝わって、一番細いところ、すなわち首が落っこちてしまうんです。

このように、絶縁することによって、壊れてはいけないものに地震などのエネルギーが伝わらないようにする技術を、免震技術と呼んでいます。

文化財「鎌倉の大仏」は免震構造

社内でも言われました。おまえは橋を壊す気かって(笑)。

コンセプト自体は普通の橋の免震構造と大きく異なるものではありませんが、大きな橋の道路面を縁切りするというのは、世界でも例がなかったですね。この発想は阪神高速と橋梁メーカーの共同によるものです。

私は工事発注に向けて設計を進めていく立場にありました。その過程で地震の特性に大きく影響を受けるなど、発想段階での考え方では立ちゆかなくなりました。

しかし、この橋の当初設計に心血を注がれた阪神高速のOBの方々の叱咤激励や、学識者のアドバイスをもとに、発想レベルのものがだんだんと実施レベルのものになっていきました。特にOBの方々の「港大橋は阪神高速の技術の象徴」という想い入れはとても大きく、プレッシャーは大きかったです。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事