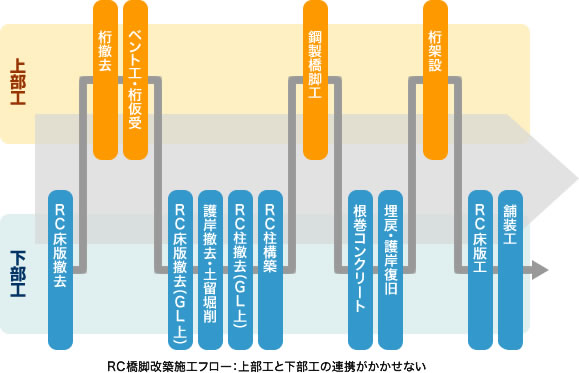

今回の改築工事のもう一つの大きな特徴、それは上部工と下部工が交互に行われたということだ。

通常新設工事において上下に分割された場合は、下部工を先行して施工を進め、ある程度工事が進捗した後に上部工着手となる。しかし今回の工事は改築工事であり、かつ場所により道路構造が多様であるため、それぞれの施工場所や進捗状況に応じて両者が交互に施工する必要性があった。

特に西行き出入口においてはそれが顕著だった。発注者である阪神高速側には工程管理や安全管理、業者間の調整にいつもにも増して気を配ることが要求された。

そうですね。それも改築工事ならではの特徴と言えるでしょうね。まず橋桁などの上部を撤去してから、橋脚などの下部を撤去し、新しい下部ができたところで上部の工事を行うという風に、少しずつ交互に進めていかなくてはなりませんから。

上部と下部では業者さんが違うので、その調整には細心の注意が必要です。

先程も申し上げたように、河川上の工事に時期的な制約がありますので、そんな時にどこかに遅れが出ると全体の工程が狂ってしまう。だから工程調整のためのミーティングは密に行いました。業者さん達も「違う会社だと思っているとうまく行かないから、一つのチームとして作業にあたります」と言ってくれ、がっちり協力体制を組んでくれたので、何とか無事に乗り切ることができました。

いろいろありますが、湊川ジャンクションの周辺は住宅が密集していますので、騒音・振動を最小限に押さえることと、工事に伴って濁水が発生しないような工法をかなり工夫しました。

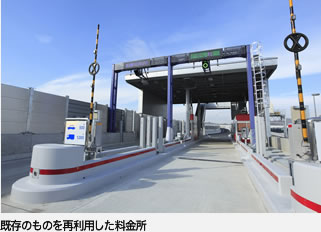

改築工事の柱が「既存の構造物をできる限り活かす」ということでしたので、先程の橋桁の拡幅工事だけではなく、道路面はそのままで橋脚だけを取り替えるなど、全体にわたって使えるものは使うという方針を貫きました。

また今回の改築工事に伴って新設された料金所も、建物は既存のものを再利用しつつ、地球環境保全に配慮した工夫を採り入れました。屋根には太陽光発電装置、壁面には光触媒塗装・日射反射塗装、料金所内に空調室外機用補助冷却システム、節水トイレ、LED照明などが施されています。これらを採用することで、CO2排出量などの削減が図れます。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事