西行出口に新たな連結路を併設するためには、川をまたぐ橋の幅を広げなくてはならない。橋をすべて撤去した後、出口と連結路を設置するのに必要な幅の橋を新設するのが、最もシンプルな考え方だ。しかしそれでは前述したように通行止め期間が長くなり、コストも大きくなる。

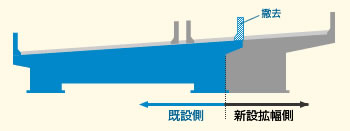

そこで既存の橋を流用しながら、新しい橋桁を足して道路を拡幅するという方法が採用された。つまり既設の橋桁の一部のみを撤去し、そこに新たに橋桁を継ぎ足そうというのである。

断面図:既存の橋の一部分を再利用し、新設部分を継ぎ足す

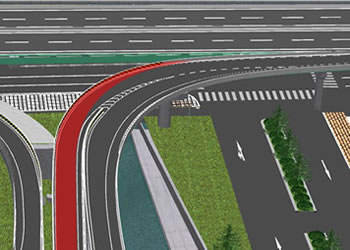

口で言うのは簡単だが場所は川の上。しかもカーブしている。カーブしているということは、車が走行しやすいよう縦方向にも横方向にも緩い勾配がつけられているということだ。

これを途中で切り取って新しい橋桁を足すことが、どれほど高い技術を要することかは想像に難くない。

赤い部分が継ぎ足しカーブ部分(完成イメージより)

そうですね。構造物というものは一体のものでなくてはなりませんから、古いものに新しいものを継ぎ足したとしても、あくまでも一体のものとして精度も強度も保っていなくてはならないんです。ですから施工も非常に難しいですし、神経を使うところではありますね。

一から新しくつくる場合には工場で厳密な管理の下に製作し、現場ではそれを組み上げていけばよいのですが、今回は古いものに新しいものを継ぎ足すといったところが難しい点でした。

工場で製作した橋桁を現地で実際に合わせてみながら誤差などを解消していく、いわゆる現場合わせがどうしても必要となります。もちろん我々も三次元計測によって極力誤差の少ない新設桁を製作しているのですが、古い桁との接合部を完全に一致させるのは非常に難しいのです。そこで、ボルト穴を開けずにおいて、現場で合わせてからボルトで固定するという方法を採りました。

隙間が生じた場合にはそこを薄い鋼板で埋めて密着させます。誤差は数ミリの範囲なのですが、上下でテーパー状にずれ幅が異なる場合もあり、そういう場合はそれぞれに合わせた鋼板をつくり埋め込まなくてはなりません。これが新設であれば工場で製作したものを現場に搬入してすぐ架設できるのですが、改築では現場に搬入してから現場合わせという作業が発生するため架設にも非常に苦労します。

付け加えますと、新設する桁だけではなく再利用する既設の橋桁の健全度も重要なポイントです。

今回の工事では既存の建造物の診断や補修、補強なども併せて行いました。

作業を行うのが川の上だったので、足場を組んだりベントを設けたりするのに渇水時期でないとそれができないんです。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事