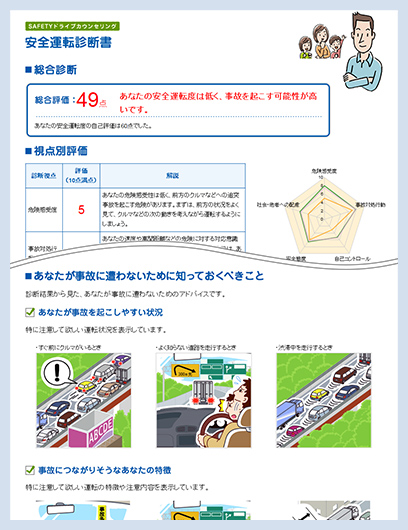

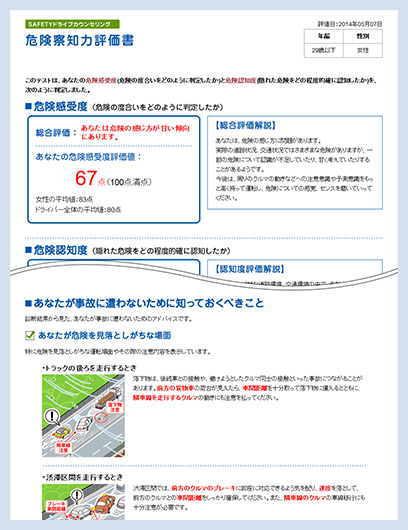

「阪高 SAFETYナビ」というWEBサイトをご存知だろうか。阪神高速が運営するサイトで、安全運転度を診断してその人にあった安全情報を提供したり、阪神高速道路を運転中に見落としがちな危険を教えてくれるなど、阪神高速道路を安全に乗りこなす上で役に立つコンテンツが豊富に揃った内容となっている。

TOPページ

SAFETYドライブカウンセリング診断書

SAFETYドライブトレーニング診断書

公開から3年、延べ約2万人の取り組みがあり、その教育効果と発展性が評価され、経済産業省、文部科学省、総務省、厚生労働省の4省などが後援する「第10回 日本e-Learning 大賞」において総務大臣賞を受賞した。

開発担当者の保全交通部交通企画課、兒玉崇に「阪高SAFETYナビ」誕生の経緯を聞いた

阪神高速では、平成19年度より事故の削減をめざして「交通安全対策アクションプログラム」に取り組んでいます。平成21年度までの3年間は、第1次アクションプログラムと位置づけて、主に施設面の対策によって交通事故の削減に取り組んできました。

そして平成22年度以降の第2次アクションプログラムでは、それらに加えて、多くのお客さまに安全運転をしていただくことで事故を削減していく試みを始めました。その中心コンテンツとして生まれたのが「阪高 SAFETYナビ」です。

兒玉 崇

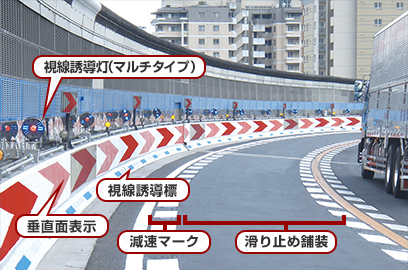

第1次アクションプログラムでは、事故が多発しているカーブ区間、分合流区間、本線料金所、それに落下物による事故を加えた4つの事故原因を取り上げ、多発する地点に対して、事故の特徴に応じた対策を実施しました。例をあげると、カーブではすべり止め舗装や急カーブを認識していただくための回転灯を、分合流区間では分かりやすい案内標識や区画線の改良による整流化を、本線料金所ではETCレーンのカラー化による誘導やETC車と現金車が混在利用するレーンの廃止による追突対策などを実施してきました。3年間で平成17年度(7,293件)比1,000件の事故削減を目標に設定し、それを上回る成果(1,221件削減)を上げることができました。

しかし依然として年間約6,000件の事故が起きており、更なる事故削減をめざすには、これまでとは違う新しい取り組みを加えることが必要でした。そこで第2次アクションプログラムで新たに加わることになったのが、「ドライバーへ働きかける対策」です。これまでは事故多発地点の走行環境を改善することによって事故を防止する対策が中心でしたが、それらに加えて、分かりやすい道案内やお客さま自身の注意意識の向上を直接働きかける施策で、交通安全の総合的な底上げを図ることになったのです。

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」

GISを活用した情報共有プラットフォーム「COSMOS-GIS」 高架道路上パーキングエリアの設計・施工

高架道路上パーキングエリアの設計・施工 新交通管制システム

新交通管制システム 工事情報等共有システム「Hi-TeLus」

工事情報等共有システム「Hi-TeLus」 15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事

15号堺線玉出入口ランプ橋 リニューアル工事 炎強調システム&WDRカメラ

炎強調システム&WDRカメラ 橋梁模型製作コンテスト

橋梁模型製作コンテスト Dr.RINGプロジェクト

Dr.RINGプロジェクト スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦

スーパーコンピュータ「京」を使った技術的挑戦 都市部道路トンネルの換気所設計

都市部道路トンネルの換気所設計 阪神高速独自のフレッシュアップ工事

阪神高速独自のフレッシュアップ工事 日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化

日本初、鋼管集成橋脚の開発と実用化 三宝ジャンクションの景観設計

三宝ジャンクションの景観設計 日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御

日本初、インバータ制御ジェットファンによるトンネル換気と排煙制御 阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策

阪高 SAFETYナビを活用した交通安全施策 日本初、高速道路本線用LED道路照明

日本初、高速道路本線用LED道路照明 交通管制システム

交通管制システム 保全情報管理システム

保全情報管理システム 地震対策(免震構造・制震構造)

地震対策(免震構造・制震構造) 下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工

下弦ケーブルを用いた有ヒンジラーメン橋の補強設計と施工 アルカリ骨材反応対策

アルカリ骨材反応対策 鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術

鉄道函体アンダーピニング下に構築する開削トンネルの施工技術 湊川ジャンクション改築工事

湊川ジャンクション改築工事