第13話 623日間の闘い - 阪神大震災からの早期復旧へ -

神戸で、そのとき ―

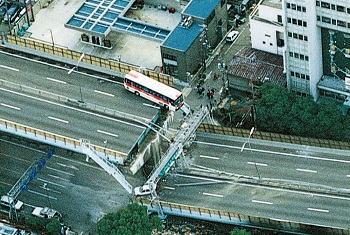

落橋した3号神戸線

落橋した3号神戸線

平成7(1995)年1月17日早朝、神戸管理部。前夜から続いていた会議がようやく終わり、デスクに戻った職員が書類を整理し始めた、そのとき。突然、ドーンっという大音響とともに、職員の体は椅子から浮き上がった。部屋が激しく揺れ出した。地震だ、と気づいてデスクにしがみついたが、そのときには机上の備品や書類棚のファイルが、目の前をものすごい勢いで床めがけて飛んでいた。

午前5時46分に発生したこの大地震はM7.3、最大震度7、震源地は淡路島北部。港町神戸を襲った未曽有の規模の都市直下型地震だった。

早期復旧が至上命題だった

倒壊した3号神戸線

倒壊した3号神戸線

阪神高速道路の被害は、3号神戸線(延長39.6km)で橋脚1,175基のうち637基、橋桁1,304径間のうち551径間が損傷。とくに、東灘区深江地区で635mにわたり17基の橋脚が倒壊した。5号湾岸線では、西宮市甲子園浜で落橋、六甲アイランド大橋は1万トン以上の主構が3mも横にずれた。

復旧の見通しは二転三転した。破損・破壊の状況を調査しても、初めての経験に施工企業も工程表が出せない。ベテランの技術者たちでさえ、どういう工事になるか見当もつかなかったのである。調査の結果、撤去すべき橋脚は211基から300基以上に増え、復旧まで3年はかかると思われた。しかし、神戸線は日本の大動脈であり、神戸の港湾・物流機能の生命線だ。日本経済に与える影響は図り知れない。早期復旧は至上の命題だ。

その第一のカギは、破損した橋脚や橋桁の撤去を如何に速やかに完了させるか、だった。しかし、被災地への救援車を通すためには、現場を通行止めにできない。橋梁部の上や下に鉄道が走っている箇所もある。民家が近接する所では、騒音が問題となる。こうした厳しい条件が重なる中で、公団の職員も施工会社の社員・作業員も緊張感に押しつぶされるような重圧の中で、ひたすら撤去作業に取り組んだ。

工期を短縮するには、橋脚の梁を現場で小さく分割せずに「一括して運び出せばいい。原子力発電所で使う超重量物運搬台車を借りてこよう」。場所が狭くてクレーンが使えないのなら、橋桁の上から切り離した梁や橋脚を吊り降ろす「テルハクレーン工法を試してみよう」。さらには、米国製のエア・キャスターがあるという情報を入手した施工会社は、すぐに取り寄せて、梁の下に巨大なエアバッグを敷いて膨らませ、重い梁を浮かせてから人力で移動させた。

超重量物運搬台車

超重量物運搬台車

驚くほど多くのアイデアが出され、情報が集められ、そして未経験の工法も実験で確認すればすぐに実行に移された。新線建設時とは全く異なる状況で、現場に合わせた特殊な工法や工夫がこのとき数多く採用された。そして、復旧への使命感に突き動かされて無心に取り組んだ、大勢の人間の知恵と情熱によって撤去が素早く完了したことにより、本格復旧への希望は大きく膨らんだのであった。

(2014.6.20掲載)